Analyse

Une réflexion sur les conditions de possibilité de la démocratie participative concernant l’urbanisme, la mobilité et l’aménagement du territoire.

En presque cinq années d’existence, l’asbl urbAgora a embrassé plusieurs dossiers de mobilité, d’urbanisme et aménagement du territoire dans l’agglomération liégeoise. Nous avons cherché des informations, nous les avons analysées, critiquées, et avons le plus souvent possible formulé des propositions et les avons relayées dans l’espace public via différent canaux. Notre action s’est cependant heurtée à de nombreux obstacles : mener une activité qui fait vivre la démocratie, c’est-à-dire avec comme objectifs de créer les conditions du débat et de permettre aux citoyens d’avoir prise sur les décisions qui les concernent en faisant entendre une voix constructive, propositionnelle, relève d’un vrai parcours de combattant, nécessitant énormément d’énergie, de disponibilité et de volonté. Les lacunes viennent à la fois des différents structures institutionnelles — nous nous sommes confrontés aux pouvoirs communal, régional et fédéral —, de leur (manque de) coordination et de la population elle-même.

Sans prétendre à l’exhaustivité, voici cinq principes et réflexions qui méritent d’être soumis au débat public. Nous avons consciemment évité les revendications désincarnées ou valables pour l’ensemble de la vie démocratique en général et déjà souvent exprimées par d’autres associations ou partis politiques. Cela ne signifie pas que nous n’y adhérons pas. Nous avons simplement souhaité apporter une contribution originale, basée sur des expériences vécues, précises, concrètes. En indiquant à chaque fois comment notre association prend des initiatives pour améliorer au mieux l’exercice de son objet démocratique.

Nous avons également évité d’entrer dans des débats techniques, par exemple sur les droits d’auteur des auteurs de projets, l’opacité des règles ou encore la révision de procédures déjà existantes telles que les enquêtes publiques ou le fonctionnement de certaines commissions. Mais notre association s’en préoccupe et nous espérons qu’elle sera en mesure de porter dans les prochains mois des revendications plus précises.

Enfin, précisons qu’un certain nombre de dispositifs de participation citoyenne existent et fonctionnent tant bien que mal. Le nouveau code de la démocratie locale et de la décentralisation en instaure de nouveaux, même s’ils ne sont pas encore traduits dans tous les règlements communaux. Nous n’arrivons donc pas en terrain vierge.

1. Accès aux informations

Sans surprise dira-t-on, le premier obstacle à l’intervention citoyenne est l’accès à l’information.

La presse

La presse joue bien entendu un rôle fondamental, mais son rôle se réduit de plus en plus à relayer des informations volontairement portées à la connaissance du public par les autorités, c’est-à-dire bien souvent en aval des prises de décision. Néanmoins, une veille médiatique spécifique permet de repérer des enjeux, d’identifier certains acteurs et leurs intentions. Cette source est souvent négligée. Lire des articles de presse et en comprendre tous les enjeux nécessite aussi une bonne connaissance des rouages institutionnels, des compétences de chaque niveau de pouvoir, des différentes casquettes portées par les acteurs cités. Ces éléments sont souvent « supposés connus ».

Une des nombreuses initiatives d’urbAgora est donc de réaliser une revue de presse systématique des projets urbains de l’agglomération liégeoise. Un travail laborieux et invisible qui constitue un outil fort précieux de mémoire et de compilation des dossiers. Le site Internet « Projets urbains liégeois » a quant à lui l’ambition de répertorier l’ensemble des projets — comme son nom l’indique — et de les cartographier, de manière à en donner une vue d’ensemble, en prémisse à l’élaboration d’une pensée globale sur l’urbanisme de notre ville.

Les enquêtes publiques lors des permis d’urbanisme

L’affichage public annonçant les enquêtes pour l’obtention des permis d’urbanisme donne aussi des informations sur des intentions liées à des projets. Toutefois, les délais de réaction et les conditions matérielles d’accès aux dossiers rendent les réactions fort compliquées. Ici à nouveau, la présentation des données en elles mêmes nécessite d’avoir une certaine expertise pour s’y retrouver.

[insérer ici la photo d’un avis pas très visible —bon exemple (hors chateau)]

Les projets de grande ampleur devraient aussi faire l’objet d’une attention particulière. À cet égard, la séance d’information organisée par la Société régionale wallonne du transport (SRWT) lors de l’enquête publique sur le tracé du futur tram liégeois était une tartufferie : après une présentation express de plusieurs dizaines de diapositives montrant les plans du futur tracé, diapositives exposées sous les yeux du public pendant quelques secondes au plus et sans support papier, les citoyens étaient invités à se prononcer en séance et à formuler leur question à des représentants des pouvoirs locaux et aux experts auteurs de projet (tout le monde aura noté l’absence du réel responsable politique ou de ses représentants, le Ministre wallon de la Mobilité) très peu en verve, le tout sous la houlette d’un animateur fort peu respectueux des avis des citoyens. Dans ces conditions, comment prétendre avoir recueilli les avis des premiers concernés : les futurs usagers ? Par contre une vaste enquête menée à grand coups de renforts médiatiques a porté sur le design... Là, il y a eu plusieurs choix proposés ; là, il y a eu vote possible des citoyens ; là, on a (prétendu) tenir compte des choix... sans la moindre considération sur les implications possibles d’un modèle de tram sur le paysage urbain, sur le confort, l’accès aux personnes à mobilité réduite, ou encore sur la possibilité de le faire passer dans des rues plus étroites.

Les Commissions consultatives de l’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM)

Les Commissions consultatives de l’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM), lorsqu’elles existent, ne permettent de remplir le rôle de participation citoyenne que de manière imparfaite : les représentants des citoyens qui y siègent n’ont pas la possibilité de consulter ceux qu’ils représentent car les dossiers sont confidentiels. De plus, les avis rendus ne sont pas publics a posteriori, alors que cela ne pose aucun problème pour d’autres organes d’avis, comme par exemple le Conseil économique et social de Wallonie et tous ses conseils spécialisés, dont l’ensemble des avis est disponible en ligne.

2. Questions sociales

La participation citoyenne souffre aussi d’un réel manque de représentativité, elle qui entend remédier à un problème de légitimité des élus, au sens où ils seraient « coupés » de leur « base ». Nous devons constater une quasi absence systématique des personnes en situation de précarité sociale et/ou d’origine étrangère dans les débats. Les femmes sont peu présentes également. Or, il y a tout lieu de penser que les difficultés de mobilité, les manières d’occuper les espaces publics, les besoins face aux différentes fonctions urbaines diffèrent en fonction de la situation sociale, économique, culturelle ou selon le genre.

Des actions doivent être entreprises afin d’identifier de manière claire les obstacles ou blocages à cette prise de parole urbaine, de manière à intégrer les différents points de vue dès le début des processus d’élaboration des projets urbains. Ces paroles doivent être portées de manière collective. En clair, intégrer des femmes, des étrangers ou des personnes précaires dans un organe de consultation relève certes d’un enjeu démocratique mais ne suffit pas — loin s’en faut — à considérer que les paroles spécifiques des femmes, des étrangers et des précaires seront prises en compte. La présence d’individus relève d’une politique de diversité, tend à rendre l’exercice des décisions accessible non pas à tout le monde mais à quelques individus choisis, souvent invités à titre individuel pour donner une « image » d’ouverture. Or, l’intégration de points de vue spécifiques présuppose l’élaboration de paroles collectives par des groupes, paroles qui ne peuvent être remplacées par des « présences de sensibilités », comme on l’entend trop souvent. Les deux enjeux — la démocratisation de l’accès aux décisions et la prise en compte de paroles collectives de groupes particuliers — se confondent souvent dans la pratique, en ce compris dans la pratique associative.

3. La nécessité de représentations des projets

Une piste importante de vulgarisation des projets urbains est sans conteste l’image : photographies, dessins, vidéos, représentations 3D...

Utilisée par certains promoteurs ou architectes bien connus (on se souvient tous du lobby imagé de Calatrava pour promouvoir sa vision de l’aménagement de la place des Guillemins via d’abord une carte de voeux puis sur les écrans censés afficher les horaires des trains dans la gare) pour préparer l’imaginaire collectif à l’arrivée d’un projet, le visuel impacte indéniablement les esprits.

Ce n’est cependant pas comme outil publicitaire que nous souhaitons généraliser les représentations imagées des projets urbains. Il s’agit au contraire d’outils permettant une vulgarisation de ces projets, avec la nécessité d’en donner plusieurs représentations, sous des angles différents ou en trois dimensions (voire plus si l’on ajoute du son, différentes possibilités d’éclairage, etc.). Les images sont plus facilement compréhensibles par tout un chacun. Elles incarnent des projets qui ne sont par définition pas encore réalité et qu’il peut être compliqué d’imaginer. Elles permettent en plus d’identifier certains enjeux invisibles par le texte et de montrer des lieux à différents moments de la journée, de la semaine, de l’année.

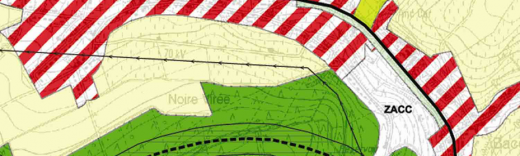

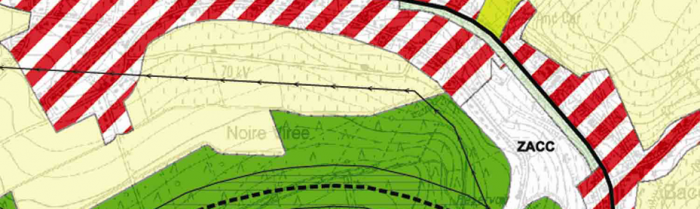

Depuis la présentation de l’idée de pont ferroviaire entre Bressoux et Coronmeuse |1| jusqu’à l’exposition sur le téléphérique reliant Vivegnis à la Citadelle |2|, en passant par la réalisation d’un poster représentant nos propositions de tracé du tram avec ses connections au chemin de fer, la modélisation des impacts des tracés du tram sur la desserte de l’habitat |3| ou encore la réalisation de courts reportages vidéos5, urbAgora a toujours tenté d’illustrer ses propositions en utilisant des supports visuels, lorsque cela a été financièrement et matériellement possible.

4. Créer la possibilité du débat par la présentation d’alternatives

Créer la discussion, l’échange d’arguments, la disputatio, implique la confrontation de points de vues, donc de la possibilité de l’élaboration de ceux-ci. Lapalissade ? Pas certain, étant données les pratiques malheureusement trop souvent répandues en matière d’urbanisme dans notre région. Nous avons, lors de notre existence, constaté une fâcheuse tendance à éviter tout ce qui pourrait confronter les projets, les idées. Avec comme conséquences directes une dépolitisation des débats et la négation de la créativité : si une seule proposition est sur la table, rédigée par des experts (présentés comme des êtres apolitiques par excellence), c’est que c’est la seule possible. Dans ce contexte, les variantes sont de facto présentées comme le lot de facteurs techniques sur lesquels les citoyens n’ont donc aucune prise.

Or, le point de vue — politique — d’urbAgora est de considérer les citoyens comme des experts praticiens de leur ville. La confiscation des débats au prétexte de leur complexité ou de compétences exclusives réservées à quelques heureux bénéficiaires d’un enseignement hautement sophistiqué ne doit pas être acceptée. Certes, certains professionnels ont des compétences spécifiques. Elle doivent cependant être mises au service de principes énoncés par le politique, c’est à dire au sens large par l’élaboration collective de propositions qui améliorent la vie en commun, que les techniciens sont ensuite chargés de modéliser, de concrétiser en utilisant toute leur intelligence, leur créativité, leurs connaissances et savoir-faire.

Des pratiques telles que la généralisation des concours d’architecture, l’organisation régulière de débats dans les médias locaux, la présentation systématique de plusieurs options dans les projets présentés au public, sont autant de mesures assez simples (techniquement) à implémenter qui augmenteraient considérablement la qualité des discussions sur ces matières.

On nous rétorquera que tout cela a un coût. Oui, mais mettre au point de vrais processus de participation citoyenne, qui permettent à tous de s’approprier le débat, de se représenter les conséquences du projet, c’est aussi repérer en amont des blocages et pouvoir les intégrer dans le projet, c’est par conséquent récupérer de l’argent et du temps dans la réalisation de celui-ci en évitant un maximum de recours... tout en ayant un projet d’une meilleure qualité.

5. Pour une Communauté urbaine liégeoise

Enfin, trop souvent, nous avons du constater que la démocratie pâtit de la multiplicité des niveaux de pouvoirs, plus particulièrement de leur incapacité à dialoguer et à interagir en fonction de l’intérêt commun. En particulier, sur les questions de mobilité, la nécessité d’une coordination efficace se fait cruellement ressentir. Une initiative intéressante, bien qu’imparfaite, avait vu le jour sous le nom de « Plan urbain de mobilité » (PUM) mais le rapport établi n’est pas rendu public (Xe demande).

D’autres dossiers gagneraient à voir la présence d’une coordination, au minimum, comme l’implantation des centres commerciaux, la politique de densification des centres urbains ou encore l’implantation des zones industrielles. C’est pourquoi urbAgora plaide pour la mise en place d’une Communauté urbaine liégeoise, à l’échelle de l’agglomération. Ce nouveau niveau de pouvoir, composé d’élus directs, aurait l’avantage de discuter des dossiers au niveau adéquat et de manière autonome. À l’heure actuelle, l’arrivée du tram à Liège nécessite la coordination entre plusieurs communes, la Région wallonne et la SRWT, et idéalement la SNCB au niveau fédéral (on laissera ici de côté la question de savoir laquelle des 3 sous-structures est compétente et pour quoi). Dans la pratique, cette situation rend impossible un débat intelligent sur la finalité et le tracé du tram, réduisant la portée des intérêts aux intérêts particuliers de chaque acteur. Le résultat en est désastreux, comme nous l’avons exprimé à plusieurs reprises.

Nous nous réjouissons à cet égard de la mention de la Communauté urbaine comme priorité du (nouveau ?) collège communal liégeois dans sa déclaration de politique générale. Même si l’intention est vague, elle a le mérite d’exister et nous serons attentifs à son suivi.

Pour conclure, nous dirons que l’accès aux informations n’est pas toujours aisé concernant les projets urbains et de mobilité dans l’agglomération liégeoise. Les propositions citoyennes ont quant à elles du mal à trouver les bonnes oreilles, du fait de la multiplicité des acteurs concernés et de leur manque de coordination, d’une part, et de l’absence de culture du débat, d’autre part. Cette culture du débat souffre notamment d’un manque de choix, de propositions multiples mises en confrontation, et de visibilité médiatique. La discussion et les échanges d’arguments auront d’autant plus d’audience et susciteront d’autant plus de réactions que leur communication passera par des représentations imagées, supports indispensables pour imaginer notre environnement futur et outils de démocratisation des dossiers par excellence, qui constituent sans doute une piste parmi d’autres pour intéresser les personnes qui sont pour l’instant peu présentes dans les discussions, notamment les habitants des quartiers populaires.

|1| Cf. « Les enjeux ferroviaires liégeois, propositions pour la mise en oeuvre d’un REL », étude d’urbAgora, octobre 2011.

|2| Réalisation d’une exposition photo mobile et d’une maquette du futur projet avec ses différentes hypothèses. Cf. http://telepherique.be.

|3| Cf. « Le projet de tram du gouvernement dessert trop peu de logements ! », novembre 2011.

À propos de l'auteure

Mathilde Collin est membre du Conseil d’administration d’urbAgora.

Cette publication a reçu le soutien

du ministère de la culture,

secteur de l'Education permanente