Analyse

L’agriculture urbaine fait depuis quelques années son « grand retour » dans nos villes européennes et Liège n’y échappe pas. Mais pourquoi s’est-il dessiné progressivement une fracture entre milieu urbain et agricole ? Quelles formes prennent les nouvelles relations qui se développent entre les deux ? Quelles solutions sont proposées ou à envisager pour retisser les liens ? Sans prétendre être exhaustifs, nous nous pencherons sur ces questions, et ce en suivant les différentes étapes de la production alimentaire locale.

Parmi les espaces verts que peut compter la ville, les surfaces agricoles ne sont pas vraiment considérées comme tels, car elles ne sont pas accessibles pour le loisir, la détente, la promenade... Elles incarnent au contraire la limite de l’urbain, et non une partie intégrante de celui-ci. Mais la frontière est-elle si nette entre ville et agriculture ?

Nous souhaitons dans la présente analyse porter un regard sur les liens qui unissent ces deux notions, les rapports qu’elles entretiennent, au fil des différents maillons qui composent la chaîne de la production alimentaire locale. Mais, avant tout, coupons court aux dires qui voudraient que ville et agriculture n’aient rien à faire ensemble.

De la ceinture maraîchère à l’agriculture mondialisée

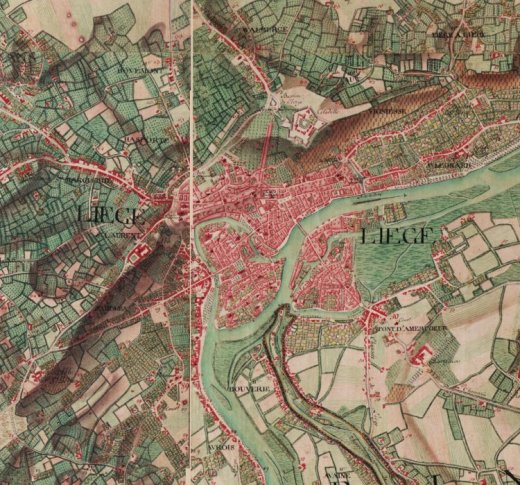

Historiquement, les villes ont toujours été liées à l’agriculture, préservant notamment au maximum, intra-muros, des pâturages et cultures pour survivre en cas de siège. Même longtemps après la chute des remparts, elles ont été limitées dans leur extension par leur « ceinture maraîchère » nécessaire à leur autonomie alimentaire. Les abords des villes étaient ainsi constitués de prairies, de pâturages et de champs, qui marquaient la transition entre le milieu urbain et rural.

- Plan Ferraris de Liège (1777) : on y distingue bien de nombreux pâturages tout autour de la ville, de même que de nombreux potagers dans le tissu urbain. (source : KBR)

Au XXe siècle, les avancées techniques dans les domaines des transports, et même des transports réfrigérés, ainsi que des moyens de conservation, transformation et commercialisation, ont permis aux citadins de s’affranchir progressivement de cette agriculture de proximité pour se fournir en produits frais. L’extension des villes n’étant dès lors plus limitée par les capacités productives de leurs hinterlands |1|, c’est l’une des raisons qui a amené l’ancienne ceinture maraîchère à être petit à petit remplacée par des habitations, et les paysages périurbains se voir à leur tour mités |2|. Les agriculteurs, gagnant davantage sur la plus-value issue de la vente de ces nouveaux terrains « à bâtir » que sur celle de leurs récoltes, ont eu vite fait de les céder. Les parcelles de cultures restantes sont alors devenues des interstices, des coulisses – considérées non plus comme essentielles et faisant partie de la ville – mais comme des vides à combler.

Parallèlement, les évolutions technologiques ont aussi eu pour conséquence la rationalisation de l’agriculture. La productivité a pris le pas – encouragée par diverses politiques, comme la Politique Agricole Commune (PAC) à ses débuts |3|–, en termes d’objectifs, sur la diversité de production. Les paysages agricoles ont dès lors été transformés, les cultures prenant des échelles beaucoup plus grandes et le type de productions étant conditionné par les caractéristiques de chaque région (climat, propriété des sols). Cette évolution a entre autres eu pour effet une perte de reconnaissance du lien qui existe entre agriculture et sécurité alimentaire, dans l’image que s’en font les citadins |4|, ceux-ci ne voyant plus dans les cultures qui les entourent le reflet de leur nourriture quotidienne.

Depuis une quinzaine d’année cependant, les crises agricoles et alimentaires à répétition ont entraîné une remise en question de ce système paradoxalement qualifié aujourd’hui d’« agriculture traditionnelle ». Fleurissent alors, un peu partout, des alternatives que l’on peut qualifier d’agriculture « urbaine » ou « périurbaine » |5|. Celles-ci répondent tantôt à une recherche de plus d’autonomie alimentaire – anticipant l’envol des coûts du pétrole –, tantôt à une demande sociale grandissante pour « un mieux manger », « manger plus juste et plus local » |6| .

Leur particularité : ce sont des activités agricoles de culture, transformation et distribution, dont les produits – et services – sont principalement destinés à la population urbaine, et dont les ressources, les terrains, sont en concurrence avec d’autres fonctions de la ville |7| (commerce, immobilier, équipements culturels). Autre particularité : ces initiatives font montre d’innovations, à la fois sociales (coopératives, bonne gouvernance), environnementales (gestion écologique, culture diversifiée), techniques (fermes verticales, aquaponie) et économiques (circuits courts). Les projets liégeois des « Compagnons de la terre » et de « Verdir », dont nous reparlerons dans la suite de cette analyse, en sont de parfaits témoins.

Maintenant que nous avons dressé les bases de la question, et défini les contours de ce qu’est l’agriculture urbaine, plongeons-nous dans les différents maillons qui la constituent, pour observer les liens qui se (re-)dessinent entre ville et production alimentaire.

Accès à la terre

La notion de concurrence quant à l’utilisation des sols, entre plusieurs fonctions, se situe au coeur de la définition de l’agriculture urbaine. Ce conflit se révèle particulièrement important dans les zones connaissant une forte pression foncière, à savoir aux marges de la ville |8|. La valeur des terrains augmentant, surtout si ceux-ci sont classés en zone habitable, ils sont sujets à une autre valorisation par leurs propriétaires. Difficile, dès lors, vu les prix des terrains qui s’envolent, de se lancer dans un projet d’agriculture locale, sans devoir atteindre des taux de production très importants pour rentabiliser les investissements.

Une des pistes les plus « directes » et régulièrement revendiquée par les riverains pour solutionner ce problème, craignant la dégradation de leur environnement, est le classement des sites en zone verte ou agricole dans les plans d’urbanisme. Leur protection est effectivement un enjeu pour limiter l’avancée du front bâti, mais elle rencontre souvent les oppositions des propriétaires de ces terrains, représentant une perte de revenus, et la frilosité des pouvoirs publics qui doivent ensuite les dédommager : une procédure à la fois longue et atteignant des montants souvent colossaux.

Pour Pierre Donadieu, agronome, écologue et géographe, enseignant dans les écoles d’architecture et paysage parisiennes, il faut construire un nouveau cadre pour ces espaces agricoles urbains, qui doivent être considérés comme des « biens communs », sur le principe des « commons » de la culture anglo-saxonne et de l’économie politique : des espaces libérés des contraintes de la propriété et du marché, ouverts à tous ou à un groupe défini |9|. Cela se justifie, selon lui, car l’agriculture urbaine offre un certain nombre de services à la ville. Parmi eux : la sécurité alimentaire en cas de crise majeure, la capacité de contrôler la qualité des produits que l’on consomme, un cadre de loisirs, balades et tourisme vert, des lieux pédagogiques, de formation et d’emplois, ou encore la participation au maillage vert et bleu |10|.

Une initiative plus concrète, pour répondre au problème de l’accès à la terre, est celle du mouvement « Terre-en-vue » |11|. Celui-ci s’est donné pour mission – en Wallonie et à Bruxelles – d’extraire les terres de la spéculation foncière en les rachetant de manière collective. Les fermes sont confiées à des projets agro-écologiques, qui défendent une nourriture saine et tournée vers les circuits courts. Dans le bassin liégeois, la ferme Larock à Rotheux |12| est ainsi passée d’une propriété privée à des terres collectives, afin de pérenniser l’exploitation dans le temps.

Notons encore que si la problématique de l’accès à la terre se caractérise, en milieu périurbain, par une volonté de protection des terres, en centre-ville dense, l’enjeu est la reconquête d’espaces. L’agriculture y naît dès lors dans les interstices et dans les friches industrielles, répondant à l’enjeu de leur reconversion.

Le projet « Verdir » |13| de l’Université de Liège part, justement, du constat de la présence de nombreuses friches dans le bassin liégeois, suite à l’échec de certaines usines sidérurgiques à s’adapter aux nouvelles contraintes de la mondialisation. S’appuyant sur des exemples internationaux de valorisation de bâtiments abandonnés en espaces agricoles urbains, le projet vise à offrir à Liège une source de produits maraîchers frais et de proximité, en « verdissant » les friches industrielles.

- Ferme "Sweet water organics" à Milwaukee (USA), réalisée dans une ancienne usine de grues : elle permet de produire du poisson et des laitues. (source : Radio Milwaukee)

Pollution des sols

À la difficulté d’accéder à la terre, s’ajoute le souci de la pollution des sols qui éloigne petit à petit les acteurs de l’agriculture du centre de la ville. Etant donné le passé minier et l’activité industrielle très intense qu’a connu la Cité ardente au cours des deux derniers siècles, de très nombreuses terres y sont considérées, selon les normes européennes, comme impropres à la production alimentaire. Le milieu urbain est aussi – dans l’imaginaire collectif – souvent associé à la pollution atmosphérique, à l’inverse des zones plus éloignées, même si les cultures que l’on retrouve dans ces dernières ne sont pas moins exposées. La proximité des autoroutes et voies rapides engendre en effet des dépôts importants |14|, tandis que les champs à proximité et dans l’axe des pistes de l’aéroport subissent les retombées de kérosène.

De plus, alors que l’agriculture dite « traditionnelle » est souvent marquée par un usage intensif de toute une série de pesticides, l’agriculture en ville s’illustre quant à elle, en grande partie, par un mode de production respectueux de l’environnement et biologique. De nombreuses solutions peuvent aussi être trouvées pour éviter une partie de la pollution urbaine, comme la culture hors-sol, en bacs, ou sur les toits.

- Agriculture sur les toits d’Agroparistech (source : http://www.agroparistech.fr/)

En réalité, le vrai débat est celui de produire une alimentation saine, et ne se limite donc pas au seul état des sols. Celui-ci ne doit donc pas être un prétexte pour – d’emblée – rejeter les initiatives d’agriculture en ville. Au contraire, ces initiatives nous semblent devoir être encouragées car, confrontées quotidiennement aux problématiques urbaines telles que la pollution, elles cherchent à y apporter des réponses et font preuve d’une grande créativité. Une créativité qui bénéficie ensuite à l’ensemble du monde agricole.

Fertilisation

Une fois le terrain obtenu, encore faut-il le fertiliser et ce – de préférence – de manière naturelle. C’est généralement le fumier qui joue ce rôle, provenant de l’élevage de la ferme, ou étant acheté à d’autres fermiers. En ville, c’est à la fois difficile de s’en procurer, mais aussi difficile à faire accepter aux riverains – notamment en raison des odeurs que cela dégage. Selon l’agronome Benoît Noël |15|, il est particulièrement compliqué de se procurer des intrants écologiques à Liège.

Les micro-fermes des « Compagnons de la terre » |16|, dont il se fait le porte-parole, tentent de répondre à cette problématique. Le projet – dont on trouve une première expérience sur le site d’Ecotopia à Tilff – propose d’associer, sur de petites parcelles de trois hectares en ville ou à proximité, cultures maraîchères et petit élevage (poules, cochons, chèvres). Ce petit élevage, outre des oeufs et de la viande, fournit des intrants naturels directement sur place, qu’il n’est donc ni nécessaire d’acheter, ni de transporter. Ces animaux se nourrissent, de plus, des déchets organiques issus des productions de la micro-ferme, ce qui limite fortement les coûts de gestion.

Dans le cas où la possession d’élevage serait impossible, le « broyat » provenant de l’élagage des haies et arbustes est aussi un très bon fertilisant. De même que, dans une moindre mesure, le compost issu des déchets organiques des habitants. Aujourd’hui à Liège cependant, il n’existe pas de lieu de dépôt et de distribution, ni des déchets verts communaux, ni des déchets organiques ménagers, où pourraient venir se fournir les petits agriculteurs locaux ou les jardiniers amateurs. Les déchets organiques récoltés par Intradel sont en effet envoyés dans des usines de bio-méthanisation.

Il serait pourtant intéressant de s’inspirer de nombreuses expériences où les habitants amènent leurs déchets verts au compost de quartier, contribuant ainsi concrètement au « métabolisme urbain » |17| et à la production de leur propre nourriture. À Bruxelles par exemple, l’asbl Worms |18| a été missionnée par Bruxelles Environnement (IBGE) pour encadrer la mise en place de ces composts, les répertorier – il en existe aujourd’hui près d’une centaine –, et former des « maîtres composteurs » bénévoles.

Production

Comment rentabiliser les parcelles réduites que l’on trouve en ville ? Comment occuper les anciens bâtiments industriels de manière efficace, avec de l’agriculture ? Comment répondre au maximum de besoins des familles citadines ? Nous l’avons évoqué, l’agriculture urbaine est particulièrement innovante et créative lorsqu’il s’agit de répondre à ce type de questions. À commencer par le renouvellement des modes de production.

Un trait commun chez de nombreux acteurs est de rechercher la diversification, que ce soit en multipliant les produits maraîchers, en alliant cultures maraîchères et élevage, ou encore en produisant à la fois des matières premières et des produits transformés. Une diversification qui permet entre autres de rester plus stable face à la fluctuation des prix du marché, mais qui permet aussi de développer des complémentarités entre différentes cultures.

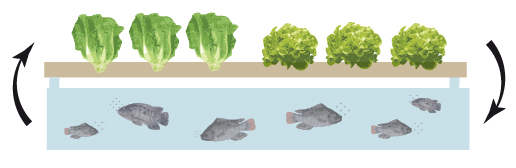

Ainsi, pour ne reprendre que les exemples précédemment cités, le projet « Verdir » de l’ULg va, dans un premier temps, préconiser la technique d’ « aquaponie ». Il s’agit d’un mode de culture qui associe la pisciculture à l’ « hydroponie » : la culture hors-sol, généralement sur des rails, de produits tels que des salades, aromates ou tomates, qui sont plongés régulièrement dans des bains d’eau. L’avantage est que l’eau y circule quasi en circuit fermé : les poissons produisant des éléments nutritifs nécessaires aux plantes.

- Schéma de la production en aquaponie : les poissons produisent des déjections transformées en nitrate par des bactéries. Ce nitrate nourrit les plantes, qui filtrent ainsi l’eau.

Quant aux micro-fermes des « Compagnons de la terre », en plus de combiner élevage et maraîchage, elles associent aussi des arbres fruitiers et des vignes (sur le principe de l’ « agroforesterie ») et transforment lait et farine. Elles visent donc à produire une grande variété d’aliments (légumes, fruits, pain, produits laitiers, porc, volaille), pouvant aller de 50 à 100 produits différents |19|.

- Schéma de répartition des cultures dans les micro-fermes des "Compagnons de la Terre" (source : http://compagnonsdelaterre.be/)

En plus d’une production diversifiée, l’agriculture urbaine peut tirer sa valeur ajoutée de la qualité des produits qu’elle propose : en cultivant des espèces qui ne supportent pas le transport, comme des variétés de tomates anciennes ou des salades, mais aussi en permettant des récoltes beaucoup plus tardives, offrant des produits mûrs.

Distribution

Pour que l’agriculture locale et urbaine fonctionne, ne soit pas trop chère pour le consommateur tout en étant rentable pour le producteur, il faut qu’elle puisse s’extraire des modes habituels de distribution, soit des produits qui passent par de nombreux intervenants avant d’arriver sur les rayons des hypermarchés. Plusieurs alternatives voient dès lors le jour : vente directe à la ferme, groupes d’achats collectifs, ou encore coopératives d’achats,...

Liège n’est d’ailleurs pas en reste à cet égard : l’asbl RCR |20| recense une dizaine de « groupes d’achats collectifs » (GAC) dans le centre-ville, les quartiers périphériques et communes avoisinantes comptant aussi le leur. Ces groupes d’achats se rassemblent chaque semaine pour se fournir directement chez un producteur local en paniers de fruits et légumes, mais aussi produits laitiers ou viande. Plus qu’un simple lien de consommation, se tissent de nouveaux liens sociaux : entre les membres du groupe premièrement, et deuxièmement avec les producteurs, en les soutenant dans leur démarche et en leur faisant confiance.

Les coopératives telles que « Point Ferme » |21| et « La coopérative ardente » |22| sont quant à elles de véritable plateformes rassemblant toute une série de producteurs. Contrairement aux GAC qui s’engagent – tous ensembles – auprès d’une seule ferme, l’achat se fait ici de manière individuelle, sous forme d’une commande en ligne, parmi une panoplie de produits provenant de divers endroits. Les commandes sont ensuite livrées à date fixe, chaque semaine, dans des « points relais » choisis par le consommateur.

Cette effervescence qui existe à Liège montre à quel point sont nombreux les citadins intéressés par un autre mode de consommation, plus direct, plus en lien avec le producteur. Mais dans cette panoplie de modes de distribution – qui s’organisent surtout sur base volontaire – manque cependant une alternative : celle d’un marché qui serait destiné aux produits de l’agriculture urbaine liégeoise |23|.

Emplois et formation

De manière très brève, évoquons enfin que tout ce secteur de l’agriculture est moteur d’une nouvelle économie urbaine : par la production et l’écoulement de ses produits sur les marchés locaux, mais également par la création d’emplois potentiels dans toutes les étapes de la chaîne (dépollution des sols, récolte, production et distribution de fertilisants, recherches dans les domaines comme la santé ou les techniques, vente... ) et la formation, au maraîchage biologique notamment, comme c’est le cas à l’asbl La Bourrache |24|.

Vers une intégration paysagère de l’agriculture urbaine ?

L’agriculture urbaine développe – dans toutes ses dimensions – un rapport particulier à la ville : concurrence en termes de foncier, mais aussi solution pour un réinvestissement de friches |25|, proposition de réponses innovantes face aux contraintes de pollution, d’espace ou de rentabilité, possibilité de valorisation des déchets organiques sous forme de fertilisants, distribution dans les marchés locaux et création d’une nouvelle économie urbaine.

De plus, elle offre de nombreux services à la ville, qu’ils soient économiques (plus d’autonomie alimentaire et re-développement local), socio-culturels (emplois, formation, pédagogie, lien social, loisirs), ou environnementaux (préservation d’espaces verts et de la biodiversité, diminution de l’emprunte écologique de l’alimentation).

Cependant, ce lien qui peut exister entre production alimentaire et ville reste encore abstrait, voire mal perçu par les citadins, notamment parce que l’agriculture est peu valorisée d’un point de vue paysager au sein de la ville. Pour Pierre Donadieu |26|, le paysage doit devenir le cadre qui permet de renouer spatialement l’agriculture à la ville. Il s’agit notamment de recenser, diagnostiquer et porter à la connaissance du public la présence des espaces agricoles urbains, pour ensuite les intégrer dans un projet paysager et urbanistique à inscrire dans des plans d’aménagement.

Ce projet paysager doit notamment jouer sur les notions de transition, de limites, de connexions piétonnes, cyclistes ou équestres,... pour permettre de rendre visible et accessible l’activité agricole. Et pourquoi pas, en intégrant cette fonction à l’intérieur même des espaces publics, comme dans les parcs ? C’est en tout cas le souhait d’urbAgora |27|.

- Parc de la Deule (Lille) vu du ciel : parc qui s’inscrit aux franges de l’urbain et du rural, et qui a pour particularité de lier ces deux milieux. Il intègre des surfaces agricoles grâce aux négociations qui ont eu lieu entre paysagistes, gestionnaires du parc et agriculteurs. (source : JNC)

|1| « Hinterland »– ou arrière-pays – désigne la zone d’influence d’une ville mais aussi, dans ce cas-ci, la zone périphérique dont dépend la ville et sa population pour subvenir à ses besoins alimentaires.

|2| Ajouté à cela, la valorisation de la voiture, de la banlieue verte et pavillonnaire, la construction des réseaux de voies rapides,... qui ne sont bien sûr pas étrangers au phénomène de mitage périurbain.

|3| Née en 1962 au sein de la Communauté économique européenne, la PAC vise à éviter les pénuries alimentaires connues lors de la crise de 1929 et la guerre. A ses débuts (1962-92), la PAC fonctionne sur le principe d’une « aide au marché » : pour booster la productivité, elle garantit aux agriculteurs l’achat de toute leur production à un prix supérieur aux prix mondiaux. Les excédents de production sont achetés par la Communauté et stockés. Une politique qui a vite porté ses fruits puisque la productivité n’a eu de cesse d’augmenter, mais avec pour conséquence une production largement supérieure aux besoins réels.

|4| Vidal, R. « Réconcilier agriculture et paysage. Changer d’agriculture ou changer de regard ? » in Cahiers thématiques n°11 : Agriculture métropolitaine/Métropole agricole. Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, 2012.

|5| Notons que, si elle fait l’objet d’un regain d’intérêt dans nos régions, pour les pays du Sud, l’agriculture urbaine est une tradition qui n’a jamais cessé, et au sujet de laquelle on compte de nombreuses études.

|6| Poulot, M. « Agriculture et acteurs agricoles dans les mailles des territoires de gouvernance urbaine : nouvelle agriculture, nouveaux métiers ? » in Espaces et sociétés 2014/3 n°158, p. 13-30.

|7| Définition basée sur celles formulées par Paule Moustier, respectivement avec Alain M’Baye (1999) et Abdou Fall (2004), utilisées comme références dans plusieurs articles de la revue Espaces et Sociétés 2014/3 n°158.

|8| Torre, A. « L’agriculture de proximité face aux enjeux fonciers. Quelques réflexions à partir du cas francilien », in Espaces et sociétés, 2014/3 n°158.

|9| Donadieu, P. « Paysage, urbanisme et agricultures. Des logiques économiques agricoles aux logiques paysagères urbaines » in Cahiers thématiques n°11 : Agriculture métropolitaine/Métropole agricole. Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, 2012.

|10| Au sujet du Maillage Vert, voir l’analyse : « Les enjeux d’un maillage vert pour l’agglomération liégeoise »

|14| Christine Aubry dans « L’agriculture urbaine en question : épiphénomène ou révolution lente ? » in Espaces et sociétés 2014/3 n°158.

|15| Rencontré lors du « Midi de l’égalité » organisé par l’asbl Barricade, le 2 octobre 2014.

|16| Noel, B. Van Malder, L. « Les compagnons de la terre. Réinventer l’agriculture en Wallonie », publication de l’asbl Barricade. Voir aussi leur site internet : http://compagnonsdelaterre.be/

|17| Christine Aubry, loc. cit.

|18| http://www.wormsasbl.org, l’asbl tient aussi à jour une carte qui répertorie tous les composts de quartiers

|19| Noel, B. Van Malder, L. Loc. cit.

|23| À ce titre, urbAgora propose notamment de créer à Chênée le premier marché couvert de Liège qui y serait entièrement destiné, dans le cadre d’un réaménagement du coeur de ce quartierVoir à ce titre l’étude d’urbAgora,« Un scénario de long terme pour le développement urbanistique de Chênée », 2014

|24| La Bourrache est une Entreprise de Formation par le Travail (EFT) liégeoise, dont les terrains se situent à Xhendremael, et qui forme des demandeurs d’emplois au métier de maraîchage biologique et à l’entretien de parcs et jardins. (http://www.labourrache.org)

|25| Concernant les friches, voir l’analyse : « Fonctions et usages des friches urbaines »

|26| Donadieu, P. Loc cit.

|27| Voir encore, à ce sujet, l’étude « Un scénario de long terme pour le développement urbanistique de Chênée » qui propose la création d’un parc sur le site du Ry-Poney, en y intégrant des surfaces maraîchères sur le principe des « micro-fermes ».

Cette publication a reçu le soutien

du ministère de la culture,

secteur de l'Education permanente