Ailleurs

La municipalité de Pékin est soumise à des défis urbanistiques d’une ampleur titanesque. Avec une population permanente de plus de 12 millions d’âmes, à laquelle viennent s’ajouter près de 6 millions de travailleurs migrants |1|, ce territoire de la taille de la Wallonie connaît chaque jour en son sein des flux de population qui défient l’imagination. Afin d’éviter la paralysie totale — les routes de Pékin se chargent de plus de 1000 voitures individuelles supplémentaires chaque jour |2| — le gouvernement chinois investit massivement depuis plusieurs années dans les transports en commun, principalement bus et métro.

L’essor du métro

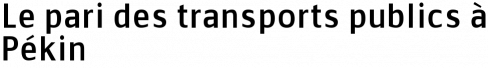

La première ligne du métro de Pékin fût ouverte en 1969. Pendant une dizaine d’années, elle ne fût accessible qu’aux employés munis d’une autorisation de leur unité de travail. Il faut ensuite attendre 1984 pour l’ouverture d’une seconde ligne et 2002 pour une troisième. À partir de là, les choses s’accélèrent. En 2008, année olympique, ce sont ainsi 3 nouvelles lignes de métro qui ont vu le jour. À l’heure actuelle, le métro de Pékin compte 8 lignes totalisant près de 200 km de tracé et 123 stations |3|.

Le plan de développement du métro prévoit l’ouverture d’au moins une nouvelle ligne par an d’ici à 2015 pour atteindre une couverture de 561 km |4|. Outre le renforcement du réseau dans le centre de Pékin, ce plan prévoit des extensions importantes dans les quartiers périphériques de la ville. Au delà du plan 2015 déjà bien engagé, des plans à long terme prévoient que le réseau puisse même dépasser les 1000 km en 2050.

En 1980, le nombre annuel de passagers s’élevait à 55 millions. Ce nombre est passé à 362 millions en 1990, et à 434 millions en l’an 2000. En 2008, ce sont plus d’un milliard de passagers qui ont été transportés |5|, Pékin dépassant ainsi une ville au réseau mature comme Londres. L’objectif du plan 2015 est que le métro permette d’assurer la moitié du total des déplacements en transport public dans la municipalité, en multipliant par 2,5 le volume de passagers par rapport à 2008.

L’augmentation du nombre de passagers est pour une grande part due au développement du réseau, mais aussi à une série de mesures supplémentaires, telle la diminution pour moitié du prix du ticket en 2007, ou la réduction du temps d’attente entre deux rames en heure de pointe à 2 minutes sur certaines lignes en avril 2009. Cet intervalle de temps est actuellement un des plus court au monde |6|.

Pékin accueillant les Jeux Paralympiques en septembre 2008, l’intégralité des stations de métro a été équipée de rampes mécaniques permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite se déplaçant en chaise roulante. À l’usage, le métro de Pékin offre un confort tout à fait correct. Les nouvelles rames mises en service en 2007 et 2008 sont particulièrement agréables du fait que les voitures successives sont reliées de manière ouverte (sans porte de séparation d’une voiture à l’autre), on a ainsi l’impression de voyager dans une rame constituée d’une seule et très longue voiture.

Tous ces développements et aménagements ont un coût qui est à la mesure du travail accompli et des ambitions à venir. En 2010, le coût total des infrastructures achevées du métro de Pékin devrait avoisiner les 80 milliards de yuans (environ 8 milliards d’euros) |7|. Le plan 2015 prévoit un investissement de 200 milliards de yuans (environ 20 milliards d’euros) financé par un prêt des 4 grandes banques publiques chinoises. Ces investissements ultérieurs feront notamment partie du plan chinois de relance de l’économie qui devrait, entre autres, affecter 1500 milliards de yuans (environ 150 milliards d’euros) au développement des infrastructures publiques à travers le pays |8|.

Un titre de transport unique et bon marché

En 2006, l’ensemble des transports publics de Pékin (bus, métro, taxi) a été équipé en lecteur de cartes « sans contact » |9|. Les voyageurs peuvent donc se déplacer en utilisant cette carte comme seul et unique titre de transport sur tous les bus, métros et taxis de la ville.

En pratique, la carte coûte 30 yuans (l’équivalent de 3 euros) à l’acquisition sous forme de caution (remboursable lorsque la carte est restituée le jour où l’utilisateur ne s’en sert plus). Il faut ensuite la « charger », c’est-à-dire mettre de l’argent dessus sous forme électronique (comme sur une carte proton). À l’usage, le voyageur passe sa carte (sans devoir la sortir de son portefeuille) devant un détecteur qui enregistre la transaction et déduit le coût du transport du montant présent sur la carte. Pour un voyage en bus, il en coûte ainsi entre 0,40 et 0,80 yuan (soit entre 4 et 8 centimes d’euro), pour un voyage en métro 2 yuan (20 centimes d’euro). Inutile de préciser que ces tarifs sont subsidiés...

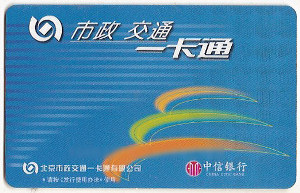

La carte n’est pas une forme d’abonnement, c’est juste un moyen de paiement uniformisé, rapide et pratique. Sur les bus, la carte donne droit à une réduction de 60 % par rapport au tarif ticket, les métros sont uniquement accessibles via la carte. La carte est non nominative, elle peut être cédée à n’importe qui, mais elle est utilisable par une seule personne à la fois |10|. Le voyageur peut consulter les données présentes sur sa carte grâce à des bornes lectrices qui permettent de voir le montant disponible ainsi que les derniers trajets effectués.

À l’usage, les avantages de ces cartes sont évidents : gain de temps non négligeable lors de la montée dans les bus ou de l’entrée dans le réseau du métro, rechargement occasionnel et d’un montant choisi par l’utilisateur, grande facilité pour prêter la carte à un ami pour le dépanner... En bref, une souplesse appréciable. Sous la forme adoptée par les transports publics pékinois, les inconvénients de ce type de carte semblent relativement limités : en cas de perte de la carte, le montant présent dessus est lui aussi perdu, sauf pour la personne qui trouve la carte...

Aujourd’hui, malgré tous les développements évoqués, les transports pékinois sont encore largement saturés en heure de pointe. Les bus et les métros sont bondés, les routes paralysées par d’interminables embouteillages. Mais force est de constater qu’avec ses investissements volontaristes et cohérents, la municipalité de Pékin pourrait bien être en passe de surmonter ce fléau des mégapoles contemporaines, et offrir à ses citoyens, ainsi qu’à ses visiteurs, des transports publics modernes, rapides et pratiques.

|3| On arrive à 123 stations en comptant séparément les transferts. Voir :

http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_Subway

|4| Plan du métro de Pékin avec les extensions prévues d’ici à 2015 : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Beijing-Subway-Plan.svg

|9| Pour plus d’informations sur la technologie RFID utilisée pour les cartes sans contact : http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio-identification

|10| Les cartes RFID utilisées à Pékin sont anonymes, exactement comme les cartes de bus en papier avec bande magnétique actuellement utilisées sur le réseau du TEC. Elles contiennent le même type d’information que les cartes du TEC (avec une durée de vie plus longue cependant). Elles ne semblent donc pas constituer une menace pour la vie privée comme pourraient l’être des cartes RFID nominatives (ces dernières pouvant être utilisées pour suivre les déplacement d’individus à leur insu).

Les commentaires des internautes

2 messages

En effet, ils sont obligés de passer par cette politique volontariste en matière de transports collectifs au risque d’asphyxier encore plus leurs voies de communications classiques (autoroutes).

Ce qui m’interpelle c’est le nombre de travailleurs migrants qui n’est ni plus ni moins la moitié de la population totale de Pékin. Comment se situe Pékin par rapport aux autres mégalopoles sur ce plan là ?

Johan

L’importance des travailleurs migrants semble être similaire à Shanghai (à peu près 1/3, soit environ 7 millions de migrants qui s’ajoutent à une populations permanente d’environ 13 millions d’âmes).

Ces travailleurs viennent généralement en ville pour travailler quelques années et y gagner un salaire nettement plus élevé que dans les campagnes (même si cela reste très peu). Le système du Hukou (carnet de résidence qui lie un citoyen à sa région administrative d’origine) ne leur permet pas de s’installer définitivement en ville, ils retournent donc généralement dans leur région d’origine après quelques années, souvent pour se construire une nouvelle maison ou ouvrir un petit commerce avec les économies réalisées. Le gouvernement chinois semble en partie miser sur ces vas-et-viens économiques pour développer les zones rurales.