En ville

Ou comment être économe en voiture et trouver des alternatives par des aménagements

Rendre la ville aux transports collectifs, aux piétons, aux vélos…, faire diminuer drastiquement a proportion des déplacements individuels motorisés au bénéfice des modes collectifs et doux, c’est une idée qui a de quoi séduire…

Mais est-ce là quelque chose de réellement envisageable ? Cela se fait-il ailleurs ? Quels sont les enjeux d’une telle décision ? Et quels sont les arbitrages nécessaires pour rendre la proposition crédible et permettre à chacun de s’approprier l’idée ? En particulier à Liège.

L’urbanisation n’est pas une science dans laquelle une version remplace la suivante ; en générale, elles viennent en amendement, en complément, en surépaisseur les unes des autres. La ville est un tableau qui se construit par couches au fil du temps. Celui de Liège a été entamé au moyen âge.

Aujourd’hui, c’est cette structure primaire qui subsiste encore et articule son centre ville. A cette époque, les villes grandissaient à l’intérieur de leur enceinte, se construisant de proche en proche sans grand souci de planification. Les villes se densifiaient alors jusqu’à un point d’exploitation maximum de l’espace interne à ses frontières. Puis, si la pression démographique l’exigeait, la ville débordait hors de ses murs, annexant des terres et faubourgs avoisinant et arrêtant son implantation par la construction d’une nouvelle enceinte synonyme de redéfinition claire de ses bords.

À Liège, on releva ainsi trois grandes étapes de croissance. La première muraille fut élevée par Notger au tournant de l’an mil. Cette dernière fut assez rapidement agrandie en des phases successives durant le moyen âge pour ne plus bouger ensuite pendant quelques siècles. Enfin, une troisième enceinte fut élevée durant la renaissance mosane |1|.

Aujourd’hui, à l’inverse de bien d’autres villes, il ne reste pourtant que très peu de ces murailles. En effet, durant l’ère industrielle qui marqua de son empreinte notre cité, la ville, soucieuse de ses finances et de sa croissance, décida de vendre à ses habitants ses murs devenus obsolètes et coûteux. Ils servirent ainsi de carrières et furent démontés pour être recyclés en matériaux de construction |2|. Ce qui fut aussi le cas plus tard, par exemple lors de la démolition de la cathédrale Saint-Lambert, qui servit en quelque sorte de carrière à ciel ouvert et de stock d’approvisionnement en matériaux divers |3|. À Namur, les enceintes, portes et murs connurent une phase de destruction plus tardive, dans la seconde moitié du XIXe siècle, décision qui fit l’objet, à l’époque, de campagnes de désapprobation. Ces opposants estimaient que la modernité pouvait se concevoir en gardant les portes et enceintes |4|.

Aujourd’hui pourtant, en dépit du fait qu’ils aient perdu toute matérialité physique ou presque (on peut encore en voir ça et là quelques bribes, notamment en allant se promener entre Pierreuse et Saint-Léonard, sur le sentier des Coteaux), on ne peut pas dire que leur tracé ne soit plus perceptible pour la cause.

En effet, le type d’urbanisme qu’ils ont généré en leur sein durant des siècles est, lui, toujours bel et bien présent. C’est notre centre ville. Même si, comme partout, les villes se reconstruisent sur elles-mêmes et qu’il ne subsiste que peu de bâtiments de l’an mil ; les places, les rues, les relations qui existent entre les différentes sous-polarités urbaines, elles, sont toujours bien présentes. Ce qui fait le charme des lieux anciens, c’est leur coté travaillé ; le fait qu’ils sont construits d’exceptions, que l’on puisse percevoir les invariables au travers des strates du temps qui leur a donné forme. Par l’histoire qu’ils nous laissent percevoir et l’échelle à laquelle ils sont façonnés, ils sont à dimension humaine.

Mais cet urbanisme ancien a été conçu sur mesure, aux besoins de son temps. L’échelle qui était alors de mise était l’homme. Très concrètement, le plus grand vecteur de déplacement de ces époques était sans nul doute la quasi exclusive marche à pied. Il y avait bien quelques charrettes ou cavaliers mais ceux-ci ne représentaient qu’une faible partie de la circulation et des déplacements. Tout était proche. Un des enjeux majeurs de la ville était de pouvoir aller d’un point à l’autre le plus efficacement que possible en ne comptant que sur ses pieds.

En complément de la route, la voie d’eau était également un important vecteur de transport au Moyen âge. Une autre forme de révolution à Liège fut, pour des raisons d’hygiène et d’obsolescence du réseau, le comblement des plus petits bras de Meuse et la forte canalisation de celle-ci, notamment à partir de la moitié du XIXe siècle. Ces travaux furent si importants que, au fil des décennies, les Liégeois vont avoir de moins en moins de contact direct avec leur fleuve. Ce n’est que dans les années 1990 que la nécessité du contact avec le fleuve sera à nouveau réaffirmée, ce qui donnera notamment lieu au réaménagement de certains quais et à l’officialisation d’un tracé Ravel sur la rive droite.

Une troisième révolution fut celle des années 1960-80 qui a amené la force publique à croire qu’elle pouvait – notamment en détruisant – faire place au tout à la mobilité motorisée individuelle.

Il n’est pas nécessaire d’être urbaniste diplômé pour comprendre qu’aujourd’hui, ce cadre ne permette pas la présence généralisée des véhicules motorisés. Nous l’expérimentons tous régulièrement, voire quotidiennement.

Une voiture consomme environ 7 m² d’emprise au sol |5|, là où un piéton n’en représente pas même un demi. Sachant qu’il y a environ une voiture pour 2 habitants en Belgique, on peut se demander comment on réussit encore à circuler dans nos centres urbains si densément peuplés.

Bien sûr, les voiries ont été recalibrées... Mais, malgré les nombreuses tentatives depuis les années 1960 d’adapter les villes à la croissance des déplacements automobiles (pénétrantes, autoroutes urbaines, voies rapides, tunnels sous voies…), la solution n’a pu être trouvée pour absorber efficacement les déplacements motorisés. Ces tentatives se sont aussi révélées très dommageables pour les centres-villes et partant pour le cadre de vie des habitants. Liège, comme d’autres, a cru en cette « modernité » dont elle garde encore aujourd’hui de remarquables traces (par exemple la pénétrante Fontainebleau/Saint-Lambert, ou la jonction Coronmeuse-Saint-Léonard offrant six voies de circulation). Les autorités publiques (locales, régionales, européennes) et donc les citoyens doivent depuis assumer les coûts nécessaires pour panser les plaies.

D’un sol uniformément libre, on est passé à une sophistication avancée en matière d’aménagements et de signalisations. La ville s’est encombrée de nombreux panneaux, bordures et potelets en tous genre. Aujourd’hui, des codes précis ont été mis en œuvre. Le feux rouge, le rond point ou le sens interdit sont là pour organiser la circulation des plus forts. Ce qui a engendré une perte d’accessibilité, de temps et de liberté des usagés les plus faibles. La ville se retrouve interdite au piéton en bien des endroits. Des territoires comme les voies rapides (le long des berges ou sur les boulevards) ou l’intérieur des ronds points sont des lieux dangereux et sans plus aucun intérêt si ce n’est le déplacement motorisé. Jadis, rien n’entravait la marche du citoyen. Aujourd’hui, il est prié, pour sa sécurité, de s’arrêter à chaque croisement de rue et d’attendre docilement que le bonhomme en vert lui autorise de poursuivre sa route. De même, les utilisateurs de mobilité alternative ou douce se trouvent, eux aussi, contraints d’obéir à la loi du plus gros. Puisque les voiries sont trop étroites pour y aménager des pistes cyclables, le cycliste se retrouve le plus souvent mélangé à la circulation. Et lorsqu’on lui permet de déroger à ses règles en empruntant des raccourcis à contresens des voitures, c’est au prix d’une augmentation de son risque encouru, ne mettant qu’un peu plus en exergue le caractère sectaire du règlement de circulation : il est en grande partie conçu et organisé pour les voitures et non pour d’autres utilisateurs : piétons, vélos, TEC.

Du point de vue foncier, il y a là également un constat consternant à faire. Alors que de tous temps les centres villes ont été le lieu de l’implantation la plus convoitée et la plus développée, on y consacre aujourd’hui une place considérable au parking. Qu’elle soit organisée en superposition ou le simple fait de l’abandon temporaire dans l’espace public, la place que prend l’automobile dans notre paysage est tout simplement délirante. Là encore, à une époque où le retour en ville s’amorce, où la question du logement en zone urbaine se fait criante et ou la réflexion autour des modes de déplacements alternatifs devient un questionnement du plus grand nombre, la voiture, de par son caractère individualiste, profite de la lenteur du collectif à s’organiser pour investir les moindres opportunités foncières.

Pas partout cependant. Certaines villes montrent la voie. Fribourg est de celles-là, elle qui, visionnaire dans les années ’60, a conservé son tram en centre-ville et, par la suite, l’a développé tout en donnant pleine place aux pétions et vélos. Allant même jusqu’à imposer la ligne de tram aux nouveaux quartiers et à limiter au maximum l’emprise de la voiture dans ceux-ci (parkings collectifs à l’entrée du quartier), assurant ainsi un cadre de vie calme, agréable et moins consommateur en foncier.

Plus proche de nous, un exemple remarquable est celui de la ville flamande de Sint-Niklaas qui a mis en œuvre une nouvelle culture de la mobilité en adaptant intelligemment le tissu bâti ancien pour réduire fortement l’usage de la voiture au bénéfice des déplacements collectifs, vélos et piétons |6|. Cette « r-évolution » y est toujours en cours mais elle existe et elle a déjà produit de très beaux fruits, qui en produiront d’autres.

Une autre forme encore : le système de péage urbain instauré à Stockholm en 2007, sur quelque 34 km2, système qualifié « d’expérience réussie » |7|.

Ou encore la favorisation des taxis qu’applique la ville de Londres.

Le titre de notre analyse évoque un idéal mais sous forme de question.

Nous souhaitons exprimer ici un avis sans refuser d’aborder quelques questions dérangeantes et/ou délicates, et notamment celles-ci... L’automobile est-il un comportement coupable ? |8| Faut-il prôner la disparition totale des véhicules des centres-urbains ? Si tel est le cas, qu’est-ce d’ailleurs qu’un centre urbain ? À quel prix conditions pourrait-on changer d’approche ? Comment agir en tenant compte de la situation spécifique à Liège ?

La disparition totale de la voiture n’est peut être pas à souhaiter ni souhaitable. Elle ne représenterait pas spécialement une forme de progrès. Car finalement, elle rend bien des services et permet d’ouvrir certains espaces de liberté ou de souplesse. Reste à identifier lesquels et avec eux, lui redéfinir peut être un espace de pertinence, une juste place.

Avec la raréfaction des énergies non renouvelables, pour des raisons économiques et techniques, on peut prévoir une réduction du nombre des automobiles individuelles. Elle ne sera alors plus abordable qu’aux plus riches ; d’où la nécessité de s’organiser au plus tôt, pour mettre au profit de tous, ses éventuels bienfaits et que le plus grand nombre n’ai pas à subir la loi des plus puissants. Il s’agit donc de cibler et de hiérarchiser les besoins ou utilisations.

Premièrement, on peut tout d’abord identifier des services collectifs dont le fonctionnement actuel est assuré de manière la plus efficace avec le concours de véhicules. Ainsi, on voit mal une opinion publique accepter une perte d’efficience de ses services médicaux, d’incendie ou de police sous prétexte qu’ils sont empêchés de recourir à l’automobile.

Deuxièmement, même si l’on postule le développement d’une offre de transport en commun généreuse et efficace sur le territoire urbain (qui bénéficierait au passage d’une plus grande appropriation en site propre de l’espace public) ; celui-ci ne peut complètement remplacer l’efficacité et la souplesse d’utilisation d’une voiture. Il est donc souhaitable de conserver les services de taxis ainsi que de développer des pôles voitures partagées empruntable pour des besoins ponctuels et spécifiques.

Troisièmement, l’approvisionnement de la ville et de ses équipements est une donnée à ne pas négliger. Les villes ne sont, par définition, jamais en situation d’autosuffisance. Elles consomment bien plus de matières qu’elles n’en produisent (si ce n’est des déchets). Même dans un monde idéal de maximisation des circuits courts de production - consommation, elles seraient toujours le lieu de livraisons incessantes nécessitant une déserte souple et fine. Ce serait signer leur arrêt de mort que de couper leur cœur des flux des biens l’alimentant.

Reste alors la question de l’automobile individuelle privée. Sa présence au centre ville s’explique encore par trois différents types d’utilisation : le transit, la visite ou la résidence.

Dans le premier cas, l’automobile ne fait que passer. Elle ne s’arrête pas et ne génère donc pas de problème de parking. Toutefois, elle participe à tous les phénomènes de circulation et avec eux, l’encombrement général des voiries. Le remède à ce mal est simple : proposer un itinéraire de remplacement plus rapide et plus fluide. La mise en place de tels dispositifs engendre malheureusement plusieurs inconvénients. Ils sont consommateurs d’espace. La ville souffre alors sur ses bords d’une perte de qualité et de certaines opportunités. Mais ils en génèrent également d’autres, telle que le développement de pôle alternatifs… qui souffrent, eux aussi, alors très vite des mêmes maux que la ville elle-même (car irrigués par la seule automobile) ; en plus d’induire une concurrence aussi peu profitable qu’enrichissante pour les deux entités (tant l’offre abonde en regard d’une demande stagnante dans le cas du commerce par exemple).

En ce qui concerne le trafic de visite, il répond à l’effet d’appel que produit la ville. Attiré par les équipements et les potentiels générés par la concentration des individus, les populations vivant en périphérie ou dans les territoires proches des villes font le déplacement de manière plus ou moins fréquentes pour en rejoindre le centre. Ces visiteurs proviennent en général de quartiers de la ville urbanisés plus tardivement ou de localités satellites, elles aussi, plus récentes. L’urbanisme de ces cadres de vie a en général été conçu en intégrant l’utilisation de la voiture. La densité y est moins grande, la voirie plus large et le parking assuré. Peu ou pas desservies par les transports en commun, ces zones d’habitat sont inextricablement conditionnées à l’accès d’un véhicule. Lieux d’importantes implantations d’habitat, ces zones constituent un double enjeu. D’une part, elles génèrent un flux de voitures parasites et une demande de parking excédentaire dans la ville. D’autre part, on peut se poser la question de leur pérennité et des répercussions de celles-ci dans le cas d’une diminution de l’accessibilité au plus grand nombre à l’automobile dans le futur.

La ville a toutefois besoin pour bien fonctionner du concours et de la visite de ces populations. La réponse à donner au problème est alors différente en fonction de la situation. Il s’agit de faire des choix et de restructurer la ville par ses bords. Certains quartiers proches du centre peuvent être densifiés, développés et ainsi être intégrés à l’agglomération. La notion des noyaux urbains évoquée dans le Code wallon du logement devrait aider à organiser la ville et ses quartiers. Il parait alors économiquement rentable de les relier au centre par le système de transport en commun efficace et donc de diminuer leur dépendance à la voiture. Pour d’autres entités plus lointaines, cette solution peut paraître inopportune. Une option est alors à creuser dans la mise en connexion de ces pôles avec un système de transport régionaux express. L’équilibre d’un un tel réseau est à trouver en limitant tant que faire se peu les effets de concurrence entre les entités tout en assurant une connectivité maximale. Enfin, dans le cas de territoire qui ne correspondraient pas aux deux précédents cas cités, il faudra peut être se faire à l’idée d’une requalification de ces lieux.

Le dernier type d’automobiles que l’on peut encore trouver en ville sont tout simplement celles de ses habitants. En effet, aussi bonne que puisse être l’offre de transport en commun, il est normal que des citadins aient besoin de recourir (pour des raisons professionnelles par exemple) à l’usage d’une voiture. Des systèmes de location ponctuelle ou de partage de véhicules peuvent permettre de rencontrer une partie de ces besoins. Le coût grandissant de l’automobile réduira probablement aussi le nombre de véhicule en centre ville. Mais il parait peu crédible d’interdire la possession de tout véhicule privé aux habitants des quartiers les plus centraux ou encore de les obliger à parquer leur voiture loin de leur domicile.

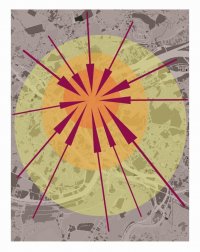

Une solution parait toutefois envisageable : interdire à ces zones l’accès au trafic de visite. Si en plus des catégories de véhicules d’intérêt général identifiés ci-dessus, les seules automobiles considérées comme « résidentes » se voient autoriser l’accès aux quartiers centraux, on libère la ville d’une bonne partie de son trafic parasite. L’idée n’est ni neuve ni saugrenue. C’est déjà une réalité dans certaines villes italiennes comme Florence ou Rome. On pourrait imaginer un système de zones concentriques, accessibles ou pas, selon que l’on réside plus ou moins proche du centre. Ainsi, la densité d’automobile diminuerait au lieu d’augmenter au fur et à mesure que l’on s’approche du centre et le trafic resterait plus fluide et vivable, laissant ainsi place aux autres modes de déplacement, les modes « doux ». Il y aurait un intérêt urbanistique, historique et technique à identifier la première et plus centrale de ces zones à l’empreinte de la première enceinte médiévale. La seconde zone pourrait correspondre au tracé de la dernière muraille et ainsi de suite en fonction des phases identifiées de croissance successive de la ville (correspondants toutes ou presque à des réalités historiques).

Ainsi, dans le centre, on retrouverait le caractère original des choses. De nouvelles opportunités foncières et urbanistiques deviendraient envisageables. L’offre purement piétonnière ou en vélos pourrait être agrandie, les transports en commun bénéficier de sites propres et un vrai réseau de mobilité douce de pouvoir trouver sa place dans le paysage. Bien sur, il faudrait revoir l’offre de transport en commun à la hausse. Mais avec l’arrivée du tram, les potentialités d’un bouclage ferroviaire et du développement d’un REL, le projet pourrait s’enrichir d’une réflexion et refonte globale des habitudes de mobilités. La mise en place d’une offre de stations de vélos publics aiderait grandement à cette réorganisation. De même qu’une offre publique de parkings vélos abrités et sécurisés |9|.

La question du parking dans ce système mériterait d’être travaillée |10|. L’installation de parking relais aux entrées de la ville paraissait il y a encore un temps comme la solution miracle, mais elle a aujourd’hui prouvé ses limites dans les villes qui s’y sont essayée (comme à Limoge ou Clermont-Ferrand). Les raisons principales de ce succès mitigé résident essentiellement dans l’échelle des choses. D’une part, les réserves foncières demandées pour de telles infrastructures sont très importantes, d’autre part, elles sont trop peu réparties. Avec un système d’accessibilité concentrique limité, on se permet de travailler avec des entités plus petites, donc plus facilement implantables et raccordables aux réseaux de Transport en commun. Mais on peut aussi plus facilement intégrer, requalifier ou détourner des dispositifs existants. Au final, on restructure peut être plus qu’on ne bouleverse.

Dans notre cas de figure, la Meuse elle aussi a un rôle à jouer. Axe structurant de la cité, elle offre des potentialités paysagères et de circulation fluviale sous exploitées. Si de nombreux ponts sont jetés sur celle-ci, l’automobile constitue malheureusement aussi ici un obstacle à son appropriation. Or la cité s’étend bel et bien de part et d’autre de ses deux rives et ce, depuis plus de mille ans. Face à l’histoire et aux hommes, il parait juste que l’automobile s’efface également des berges du centre ; que ce soit par des passages couverts si l’on ne peut se passer de cet axe de transit ou par un itinéraire alternatif si l’évolution du trafic le permet.

Bruxelles, Paris, d’autres villes ont gardé en centre-ville des quais destinés à l’évacuation ou l’apport des marchandises et matériaux. À Paris, à côté du Pont Mirabeau, on trouve pas exemple un quai destiné aux besoins en béton. Le port de Liège |11| est lui un port industriel en mutation. Laquelle pourrait aussi se concevoir en tenant compte des besoins en approvisionnement du tissu urbain où le port est. Et puisse ainsi devenir dans le plus fort sens du terme un terminal fluvial intérieur...

L’inventaire des enjeux abordés ci-dessus et le regard porté transversalement sur ceux-ci peuvent paraître utopique. Toutefois, ils ne sont le fruit que d’une chose : un peu de remise en question. Dans le cas présent, la gageure principale n’est pas tant de trouver des solutions techniques ou de réunir des fonds (on ferait déjà beaucoup en mobilisant ceux disponibles avec un peu de concertation). Elle est de convaincre et de changer les mentalités. L’Homme comme l’automobile à son image a, en effet, ceci de pervers : il a horreur de changer ses habitudes. Mais si comme dans toute utopie, du rêve découle la réflexion ; il nous semble valoir la peine, dans le cas présent, d’oser la mettre à l’épreuve de l’exploration des possibles.

|1| Patrimoine Architectural et Territoire de Wallonie, Liège, Mardaga, 2004.

|2| Liège et l’Exposition universelle de 1905, La Renaissance du Livre, 2005.

|3| Voir sur ce sujet, entre autres : A. RENSON, A Liège, une ville retrouve… sa Place, Namur, 1999.

|4| Voir par exemple à ce sujet l’ouvrage récent suivant : J.et E. FIVET, Les fortifications de la ville de Namur, Namur, Ed. Djodjo, 50 p., où on trouve notamment une liste des vestiges encore visibles aujourd’hui (p. 48). Sur http://www.canaris1790.be/docs/fortifications.pdf

|5| Dimensions Renault Mégane : 4137 mm x 1700 mm = 7,089 m². http://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_M%C3%A9gane

|6| Voir le site de la commune, dont en particulier cette page : http://www.sint-niklaas.be/static/mobiliteitsplan/index.htm

|8| Voir par exemple sur ce sujet l’ouvrage récent : M. Flonneau, L’Autorefoulement et ses limites : raisonner l’impensable mort de l’automobile, Paris, 2010, 90 p.

|9| La Ville pourrait décider de prévoir dans tous les parkings voitures existants (publics et privés) l’obligation d’accueillir XX vélos, emplacements que pourraient alors utiliser les habitants du centre ville qui, souvent, n’ont pas de place suffisante dans leur logement pour posséder un vélo.

|10| E. PERRIN, Les parcs relais urbains. Etude bibliographique – 2010, Lyon, CERTU, juillet 2010, 154 p. Disponible sur http://lara.inist.fr/bitstream/handle/2332/1678/CERTU-RE_10-07.pdf;jsessionid=CA1C81333D341974F7EB8F3C45A6233E?sequence=1

|11| Sur le rôle d’échange des ports de Bruxelles, Liège et deux autres ports belges avec les régions voisines et en particulier l’Ile-de-France, voir notamment : Les portes d’entrée marchandises de l’Ile-de-France. Troisième volet - Quatre exemples de ports et terminaux fluviaux intérieurs : Liège, Bruxelles, Meerhout et Willebroek, IAURIF, 2007, 28 p.

À propos de l'auteur

Olivier De Wispelaere est architecte et administrateur d’urbAgora.

Cette publication a reçu le soutien

du ministère de la culture,

secteur de l'Education permanente